「海をあげる」から渡されたバトン

なんとも優しいタイトルだ。

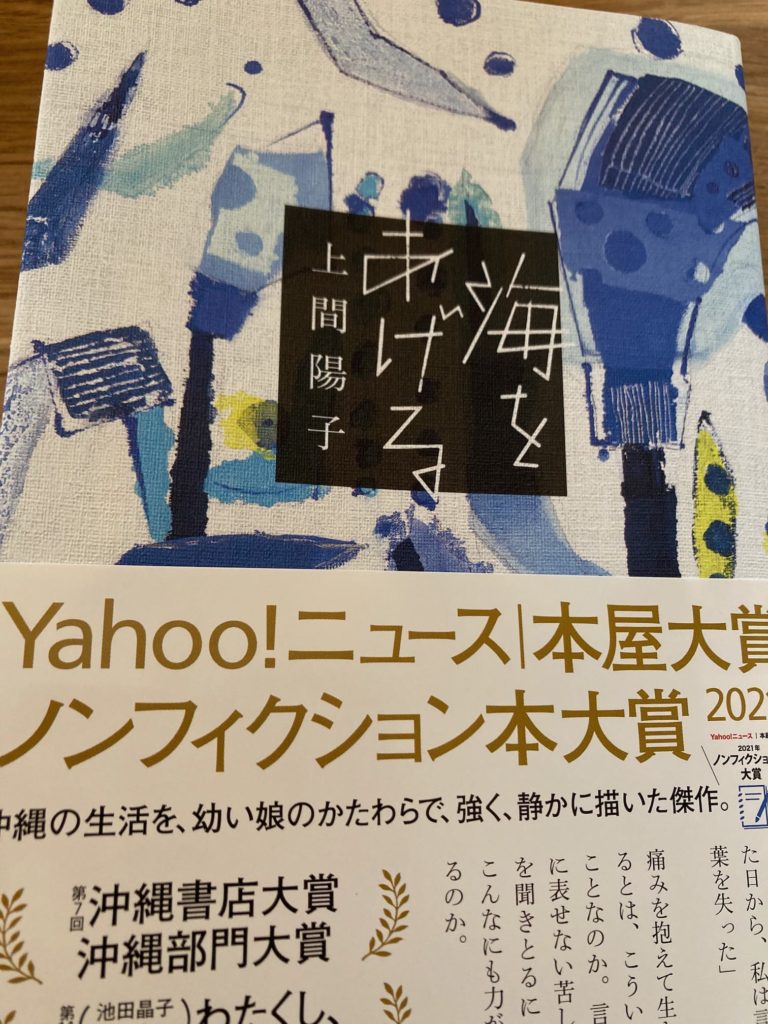

青が基調の装丁、ページをめくるとおだやかな目次がならぶ。

ゆとりのある文字組みで、幼い娘さんの微笑ましいエピソードから始まる。

そのソフトさからは、ほっこりとおだやかな日常エッセイが始まるように思われるが、私はわずか20ページで涙が止まらなくなり、一度本を閉じた。

その後に続く本編の重さを考えれば、それは最良の選択だったと読み終えた今、思うのだが。

琉球大学で教育学研究を専門とする上間陽子さんは、沖縄の未成年への聞き取り調査と支援に携わってきて、彼らから聞き取った人生をノンフィクションとしても発表してきた。

そんな人の初のエッセイであるということは、私はあまり知らずに読み始めた。

でも、本屋大賞のノンフィクション部門で大賞を受賞したときに彼女がしたスピーチは、映像で見ていて、その小さな声で語る言葉の強さに圧倒され、この人の本が読みたいと思ったのだった。

私が冒頭から涙したのは、見知らぬ読者に向けてあまりにもまっすぐに、まず「自分をひらく」という姿勢にノックアウトされたからだ。

そのエピソードが語る痛みは、形を変えて私にも覚えがあり(というか、ある程度人生経験を経た大人にはきっと刺さる部分があり)、押し付けがましくないその「ひらき方」で、この人のこれからする話を信じられる、と思ったのだった。

何を語るかは大事だけど、同じくらい、どの場所から語るかも大事だ。

上間さんは、「自分が食べられなくなった時期」を踏まえて人に話を聞き、寄り添っているのだなということがもし冒頭でわからなければ、その後の辛い聞き書きは、読み通すことができなかったように思う。

エッセイは、自身の身内の話から、近所のお年寄りの戦争体験、未成年の彼女に売春をさせた男性、風俗で働きながら一人で子育てをする女性などからの聞き取りの記録が続き、その合間に上間さん自身の沖縄での子育ての様子が描かれる。

幼い娘さんのエピソードはどれも、生きる喜びに満ちているのに、その喜びに忍びこむのは、米軍のある基地で子どもを育てるということの現実だ。

水道水の汚染、飛行機の騒音、汚されていく海。そして、米兵から身を守るための性教育。

冒頭以降、私の涙はからっからにひっこんだ。泣いて感動して消費して終われるような話じゃないのだ。

あくまで、静かで、穏やかに、日々は描かれているけれど、深い絶望と怒りから発せられた静けさなのだと、読んでいくとわかる。

一つ一つのエピソードは、必ずしも関連づけられているわけではない別々の話だけれど、どれも個人の環境や資質だけの問題ではなく、沖縄が(多分戦前から)引き受けてきた歴史につながっている。

日本が強者としていつも沖縄に接してきたゆがみが、一番弱い人へと向かっている。

それを受け止めて、私はとても複雑な気持ちになる。

私は沖縄にルーツがあり、祖母の家は普天間基地と嘉手納基地の間にある。

沖縄が引き受けてきたさまざまなことと無関係ではないものの、自分はずっと本土で生まれ育ち、本の中で語られる、県民大会の熱気や南部の海の美しさを無邪気に語ってしまう日本人と大差ないのだ。

沖縄で起こる出来事に対して怒りは感じても、具体的な行動は起こしていない。

けしてそんな私を責めたりするような作品ではないけれど、確かに、読み手に「あなたはどうするの?」というバトンを渡そうとする本だ。

今、私は自分の沖縄個人史をまとめる中でそのバトンをつなげようと思っているけど、たぶんそれだけじゃ足りない。

だって、おなじことは「沖縄」以外でも起こっているのだ。

原発のことも、地元のメガソーラーのことも、学校の理不尽な校則のことも、ジェンダーや出自で無意識におこる差別のことも、あらゆる格差も、直視すべき現実は、どこにでもひそんでいる。

必ずしも、「沖縄のために行動せよ」ということが正義なのではなく、日々の生活にひそむ問題を、何かひとつでも自分のこととして受け止める。そのことでしか、上間さんが差し出した海を受け取ることはできないのではないだろうか、と思う。

大きな宿題だなと思う。

そして、この本を届けたいと思った書店員の良心によって、多くの人に海のバトンが渡されていくことは、この国のわずかな希望だなと思う。

小さな自分の持ち場から小さな声をあげることの可能性は、こんなところにもひそんでいるのだな、と信じることができた本屋大賞受賞作だった。

https://www.chikumashobo.co.jp/special/umiwoageru/